페니실린의 등장과 함께 인류의 평균수명은 1950년대 50대 언저리에서 현재 80대 이상으로 늘었다.

만일 페니실린이 없었다면 현재 인구 수가 절반 이하일 거라고도 말한다.

페니실린은 어떻게 개발된 것일까.

구글이미지

구글이미지

플레밍이 페니실린을 발견한 것은 잘 알려진 것처럼, 순전히 우연이었다.

1929년 플레밍은 영국 세인트메리병원에서 곰팡이를 배양해 멸균능력을 지닌 물질을 분리하는 연구를 진행하고 있었다.

마침 플레밍의 연구실 바로 아래층에는 곰팡이로 알레르기 백신을 만드는 연구가 한창이었다.

이 실험실에서 사용한 곰팡이 중 하나가 운 좋게 위층으로 날아왔다.

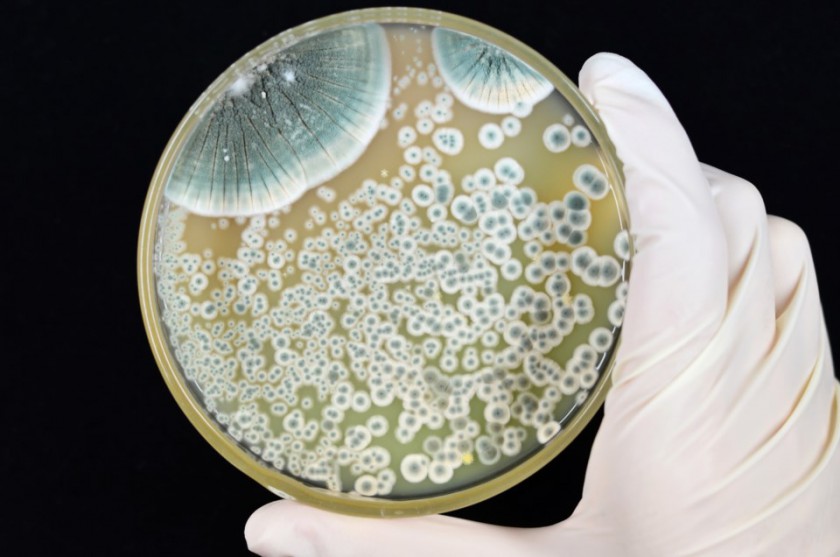

‘푸른곰팡이’로 잘 알려진 ‘페니실리움 노타툼’은 연구실의 수많은 곳 중에서도 하필 포도상구균이 배양되던 플레밍의 배양 용기에 가서 앉았다.

곰팡이로 오염된 부분에만 포도상구균이 살지 못한다는 사실을 발견한 것은 플레밍이 여름 휴가를 마치고 돌아온 뒤다.

그는 휴가를 떠나면서 단지 귀찮다는 이유로 배양용기를 배양기에 넣는 대신 실험대 위에 두고 갔다.

마침 그해 여름은 다른 해와 달리 날씨가 서늘했다. 곰팡이가 증식하기 딱 좋은 기온이었다.

추가 연구를 통해 플레밍은 이 푸른곰팡이로부터 페니실린을 분리해 내기에 이른다.

플레밍은 페니실린이 포도상구균뿐 아니라 연쇄상구균, 뇌막염균, 임질균, 디프테리아균에 항균 효과가 있다는 점을 발견했다.

플레밍은 몇 번의 실험 끝에 자신의 발견을 ‘실패’로 단정했다.

토끼의 혈액을 이용해 효과를 측정해 보니 지속 시간이 30분도 되지 않았고, 자신의 연구를 돕던 조수의 코 속에 생긴 염증을 치료하려고 페니실린을 발랐지만, 아무 효과도 거두지 못한 것이다.

다리를 절단한 환자에게도 발라 봤는데 효과는커녕 패혈증으로 사망했다.

결국 플레밍은 이듬해 5월 “곰팡이에서 얻은 물질은 항균력이 우수하지만, 몸에는 효과가 없을 것”이라며 연구를 포기했다.

곰팡이가 항균 효과를 나타낸다는 연구결과는 그전에도 이따금 발표됐기에 그의 연구는 다른 과학자들의 관심을 끌지 못한 채 사장됐다.

영원히 묻힐 뻔한 페니실린은 10년 뒤 하워드 플로리와 언스트 카인이라는 두 과학자가 세상으로 끌어냈다.

이들은 플레밍이 시도한 페니실린 연구를 재개하기로 결심했다.

한눈에 봐도 플레밍의 연구가 너무 엉성해서, 연구를 재개하면 새로운 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대했기 때문이다.

실제 재분석 결과, 플레밍의 연구는 페니실린의 용량이나 투여 방법은 전혀 고려하지 않은 채 작용 시간만 측정하는 등 부족한 부분이 한두 군데가 아니었다.

실패라 믿었던 페니실린의 발견, 이후 두 과학자의 노력이 없었다면 인류의 수명은 어떻게 되었을까?

기사 평가화학기자단2021.07.28

페니실린 발견의 첫 단추를 플레밍이 끼웠기 때문인지, 플레밍만 기억하는 사람들이 많아요. 이 기사를 통해 페니실린을 상용화해 많은 사람의 생명을 구한 하워드 플로리, 언스트 카인을 기억하는 친구들이 많아지면 좋겠어요. [분리해내기에] → [분리해 내기에], [측정해보니] → [측정해 보니]